Cibo, territorio

e socialità

L’alimentazione nel territorio campano

fra vita quotidiana e rappresentazioni

OPERAZIONE FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA CON IL PIANO DI AZIONE E COESIONE III, DGRC N. 225 DEL 12/07/2013

Visita da PC

Visitare cibocampania.it dal computer per una fruizione completa e ottimale della mostra virtuale.

Introduzione

Territorio regionale ed alimentazione si trovano ad interagire in molteplici dinamiche storico-sociali a loro volta disposte su più livelli d’indagine: le produzioni alimentari campane, il loro consumo, conservazione ed eventualmente trasporto, il rapporto e l’interazione con le regioni limitrofe, la prospettiva dell’esportazione delle materie prime e della loro trasformazione.

La Società Napoletana di Storia Patria (SNSP), dalla quale è partita l’iniziativa del progetto Cibo, territorio e socialità. L’alimentazione nel territorio campano fra vita quotidiana e rappresentazioni, in collaborazione col Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II e con l’Archivio di Stato di Avellino, ha fatto propria questa impostazione, tesa ad evidenziare i legami molteplici del cibo con la vita urbana e rurale campana, le diverse modalità di produzione ed i meccanismi soggiacenti alle funzionalità connesse a vari aspetti del tema.

Se è vero che i piatti tipici delle nostre tavole rispecchiano le produzioni agricole locali, le caratteristiche geochimiche del territorio e contemporaneamente le vicissitudini demo-etno-antropologiche di una regione, è pur vero che le stesse caratteristiche hanno influenzato periodicamente i consumi.

Autori e studiosi di scienza dell’alimentazione e di medicina sono stati impegnati in discussioni pubbliche sul cibo tese anche a definire e riarticolare gli effetti dell’alimentazione sulle identità degli individui e delle nazioni e, di conseguenza, la supremazia dello stato di civilizzazione su quello naturale o anche l’accettazione e il riconoscimento di altre forme di civilizzazione. Differenti procedimenti manifatturieri e molteplici processi di importazione ed esportazione delle materie prime diffusi danno luogo a pratiche di socialità legate al cibo, da quelle dei ceti nobiliari al cibo di strada.

La necessità di una conoscenza complessiva e articolata dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, con relative trasformazione e mercati, è espressa dalla Carta geografica del regno delle Due Sicilie con i prodotti alimentari, relativa alla province continentali, pubblicata nel 1856 da Benedetto Marzolla, che vede un fitto addensarsi nel napoletano e nelle province di Terra di Lavoro, Principato Citra e Principato Ultra, di simboli, espressione di vocazioni naturali e vivace attività umana che molte altre testimonianze, narrazioni, rappresentazioni pittoriche, stampe, disegni, arricchiscono di sfumature e di presenze.

In un Regno caratterizzato dal vasto sviluppo costiero e da un entroterra fortemente determinato dalla catena appenninica, anche la Campania vede nel MARE e nella TERRA le dimensioni alternative ma anche profondamente interagenti della sua identità geogastronomica.

A destra – Benedetto Marzolla, Carta geografica del Regno delle due Sicilie con i prodotti alimentari, 1856, iscrizione: Carta dei prodotti alimentari delle Provincie Continentali del Regno delle Due Sicilie, incisione acquerellata, SNSP, Fondo Stampe e Disegni

Abituato a delineare i profili amministrativi con l’Atlante corografico, storico e statistico del Regno delle Due Sicilie, Napoli, Reale Litografia Militare, 1832, curatore nel 1854 della Descrizione del Regno delle Due Sicilie per Provincie, il brindisino Benedetto Marzolla (1801-1858) ha una esatta percezione delle dimensioni “regionali” del Regno e della relativa «narrazione geografica», comprendente popolazione, insediamenti, vocazioni produttive. Precoce e abile disegnatore, nell’ ambito dell’ Officio Topografico, si impegna nel visualizzare lo spazio dei prodotti alimentari attraverso una simbologia diretta e accattivante.

Il cibo dal mare

Il mare

Le coste della Campania, alte e frastagliate o basse e sabbiose, ciottolose e rocciose, con un succedere incessante di golfi, baie, promontori, un ricco sistema insulare, il vulcanismo che plasma i fondali, sono lo sfondo del rapporto regionale campano tra l’uomo e il mare. Zone densamente abitate, presentano punti di sbarco e di ormeggi che ospitano i battelli pescherecci e la filiera di una fauna ittica varia e numerosa, tra mercati e aziende di trasformazione del pesce. Una vita intensa si svolge tra banchine e rade, pontili, moli, centri di distribuzione, pescherie, aziende per la ristorazione, che rispondono ad esigenze commerciali, industriali, turistiche, affiancate a quelle della pesca o ad essa connesse. Il mare di riferimento non è solo il Tirreno, ma è il Mediterraneo centro-orientale e tutto il Mediterraneo nel suo complesso, tra moli, sbarchi e accoglienza di una migrazione umana rispondente ai ritmi e alle contraddizioni dei rapporti politici.

Se la natura geo morfologica della penisola sorrentina e della costiera amalfitana vede corrispondere al mare i terrazzamenti per la coltivazione degli agrumi e la macchia mediterranea, le coste basse e sabbiose dei campi flegrei offrono laghi idonei alla pesca in bacini d’acqua “ferma”. Piccoli battelli, utili per la pesca locale e mediterranea, colorano il paesaggio delle banchine in una percentuale rilevante rispetto ad altre stazze della flotta peschereccia, con barche più moderne e attrezzate. Alici, acciughe, sardine, pesce spada, naselli, aguglie e altri pesci, sia più comuni che pregiati, molluschi e crostacei, danno luogo a manifatture locali, come ad esempio quelle delle alici di Pisciotta, di Cetara, famosa per la colatura e dotata di pescherecci anche per la pesca del tonno, o alla molluschicultura della zona flegrea. Tecnologie che conciliano metodi tradizionali e automazione consentono una produzione che dà spazio a un indotto lavorativo interessante.

A destra – Napoli. Mergellina. Palafitte per l’allevamento di frutti di mare con giovane pescatore di telline in primo piano, albumina, 1880 ca. (SNSP, Album D’Amato)

La filiera alimentare legata al mare è quindi varia come lo sono le attività connesse e i luoghi della ristorazione quotidiana della popolazione, che da un lato vive al limite della sopravvivenza, dall’altro frequenta ristoranti rinomati e di lusso, famosi anche per il modo di cucinare i piatti tipici della cucina campana legati al patrimonio ittico regionale.

A sinistra – Napoli. Posillipo. Pescatori ritirano le reti sull’arenile, sullo sfondo di Palazzo Donn’Anna, albumina, 1880 ca. dett. (SNSP, Album D’Amato)

Che belli purpe! Vi’ che ffravaglie!

Sta pisciavinola Signò, mo saglie!

«[…] dal friggitore si ha un cartoccetto di pesciolini che si chiamano fragaglia e che sono il fondo del paniere dei pescivendoli»: questa frase de Il Ventre di Napoli di Matilde Serao segna secondo i vocabolari l’approdo delle fragaglie in un testo letterario in italiano. La voce è riferita a un ‘insieme di piccoli pesci residui o di scarto che i pescivendoli vendono a basso prezzo’ perché ritenuti di scarso valore rispetto alle altre varietà di pesci, ma che, fritti, rappresentano uno dei piatti tipici del popolo napoletano.

La parola fragaglia compare per la prima volta alla fine del XIII secolo in testi milanesi nella forma fragaia, con il significato di ‘piccolo pezzo di cibo, briciola’ e, in senso figurato, di ‘cosa di scarso valore, di poco conto’. È a Napoli che, qualche secolo dopo, la parola comincia a indicare l’insieme di piccoli pesci, e compare a partire dal Seicento in testi napoletani di vario genere.

La preparazione di questa pietanza sembra essere da sempre la stessa: le fragaglie si portano in tavola fritte, condite con «sugo di agresta e pepe», come si può leggere già in un trattato seicentesco, la Lucerna de’ Cortigiani di Giambattista Crisci (1634). Dal Cunto de li Cunti di Basile (1632) emerge poi che le fragaglie assumono a Napoli anche il significato figurato di ‘insieme di ragazzini’ (nel senso di ‘persone minute’).

La vitalità delle fragaglie o fravaglie è confermata dalla presenza della parola in modi di dire ancora oggi noti, come la formula di scongiuro «àglie, fravàglie, fatture ca nun bàglia» (oggi «ca nun quaglia»), presente nel Settecento nei testi teatrali di Francesco Cerlone, e poi in testi letterari e non letterari dell’Otto e Novecento, fino alle scene televisive proposte nel 1966 da Peppino De Filippo nei panni di Pappagone.

Come per altre parole legate alla cucina, anche per fragaglia si registrano in Campania significati diversi. Infatti le fragaglie non sempre in Campania si riferiscono ai pesci da friggere: nel Sannio, a Baselice, è presente la forma frajagliàme soltanto con i significati figurati di ‘minutaglia’, ‘frattaglia’ e ‘stuolo di ragazzini’ (come documenta il Dizionario di Alfonso Mascia); fuori dalla Campania, invece, per le forme fragàglia e fracaja presenti in Calabria e in Puglia, il significato relativo all’insieme di piccoli pesci è molto diffuso.

A destra – Napoli. Ritratto di pescatore intento a realizzare ceste, albumina, 1880 ca. (SNSP, Album D’Amato)

Napoli. Un anziano pescatore e un bambino posano con ceste per la pesca, albumina, 1880 ca. (SNSP, Album D’Amato)

Nel vacuo che lasciano fra sé le botteghe scorgeresti altri banchi, o se più ti piacerozzi tavolini, e sopra quelli un fornello acceso in cui le donne cuociono altro pesce marino, che polipo si addimanda. Cotal mollusco di carne coriacea, è una prediletta vivanda pel Napoletano, ed in particolar modo per i popolani, che in gran numero sempre attorniano queste cuocitrici, e di polipi fan buona spesa.

A sinistra – Theodore Duclère (disegnatore), Francesco Pisante (incisore), Venditrice di polipi, iscrizione: La venditrice di polipi, incisione acquerellata, SNSP, Fondo Stampe e Disegni, tratta da: Francesco de Bourcard, Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, Napoli: Gaetano Nobile, 1857-1866, 2 voll.

Purpetie’, si’ verace overo!

A Napoli il purpo verace passa dal mare in cucina già a partire dal Trecento: nella Lettera napoletana di Giovanni Boccaccio (1339) si legge infatti che, in occasione dei festeggiamenti per la nascita di un bambino, «li compari glie mandaro [alla madre] lo chiù biello puorpo ca bidìssivo ingimai e mandicaosìllo tutto».

A Napoli la fortuna in ambito gastronomico del mollusco (insieme al purpo muscariello mangiato dai ‘napoletani del volgo’, come mostra la documentazione del Dizionario zoologico napoletano di Ottavio Soppelsa) è ininterrotta, e così anche la parola che lo indica. Già nel Seicento, con Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, sono documentati per purpo usi metaforici e modi di dire ancora oggi vivi in napoletano, come la locuzione pigliare no purpo nel senso di ‘bagnarsi, per la pioggia o per una caduta in mare’ (oggi anche nell’espressione m’aggio fatto nu purpo) o il proverbio ’O purpo se coce co ll’acqua soja, riferito a chi agisce male e in seguito si corregge da sé.

Anche il diminutivo purpetiello è documentato notevolmente nella letteratura napoletana in riferimento alla pietanza: nel Novecento, per esempio, nel Teatro di Raffaele Viviani si legge «’o broro d’ ’e purpetielle» (‘il brodo dei polipetti’); la vivacità dei ‘gridi’ celebri di venditori ambulanti napoletani arriva poi fino a Eduardo De Filippo, testimone e divulgatore nel suo Teatro del grido «Purpetie’, si’ verace overo!».

La parola napoletana purpo ha un suo immediato corrispondente nella parola italiana polpo, visto che entrambe derivano da pŭlpum che in latino si affiancava tuttavia alla forma pōlypum, a sua volta derivante dal greco polỳpous, letteralmente ‘dai molti piedi’. Anche in italiano, com’è noto, la forma polpo si affianca alla forma polipo. Quest’ultima forma, come si vede, è più immediatamente simile alla parola greca, quindi conserva per così dire una veste più dotta. Nei testi letterari, già a partire dal Trecento, sono presenti sia polpo che polipo, forme che del resto sono tuttora diffuse nell’italiano di oggi.

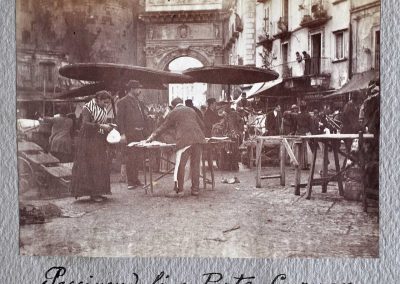

1_F41 43_pescivendoli_porta_Capuana

Napoli. Mercato del pesce a Porta Capuana, albumina, 1880 ca. (SNSP, Album D’Amato)

2_F23 07_Basso_Porto_pescivendoli_banchi_pollame

Napoli. Basso Porto. Mercato con banchi di pesce e di pollame, albumina, 1880 ca. (SNSP, Album D’Amato)

3_F23bis 51_Riviera_Chiaia_Mercato_capitoni

Napoli. Riviera di Chiaia. Mercato del pesce, con banchi per la vendita di capitoni, albumina, 1880. (SNSP, Album D’Amato)

La quatriglia de li pisciavinole de Chiaja

È lo ncanto de pisce, ed è l’annore,

De chi fa l’arte de lo pescatore.

Venga da nuje chi vo robba fresca,

Ncè lo pesce de taglio, e ncè la mmesca

E nce la dammo co lo core mmano.

O co tempesta, o co lo mare chiano,

O che se venne a vuocchie, o puro a piso,

Mmocca sempe ce sta lo pizzo a riso:

E chesto nasce da la abbondanza

Da la bona jostizea, e la valanza.

Anonimo, SNSP

A chi accatta ostreche, spugonole, ancine

E buone frutte pe li vicine?

Lo cannolicchio te sciulia mmocca!..

Sto purpietello nisciuno tocca?

Ste ffasulare so bbive ancora…

Mo so pigliate, sarà mez’ora!..

Ostreche fresche… chi vò magnà

Signò assettateve, venite ccà!

Mo che ffà caudo, cca se frescheja

Se veve, e mmagna, ride, e pazzeja

Cchiù tarde vene la serenata

E ve sentite quarche ssonata!

Co la chitarra, e lo violino

Se fanno brinnese vevenno vino!

Nennè, dicite, che v’ aggio a dà?…

Non dubbetate, spenne papà!!

Io so lo fiseco, ’nfra l’ostrecare

E chine frotte non venne care,

Tengo casato de Cocozziello

E so de core, ma poveriello!

Frotte de mare! Frotte de mare!

Quanno la sera stongo alluccàre?

Lo nomine mio sta scritto ccà

nfaccia a la tenne, pe chi nun sà!

Signò, mmoccateve st’ancina fresca,

Chiste so frutte bbone de pesca,

De chisto puosto non ve scordate,

E chesta tenna sempe guardate,

Ve servo subbeto co ccortesia

M’à vattiato Santa Lucia!..

Vosta Accellenzia si legge ccà

Lo Cocozziello se pò accostà!

Il cibo della terra

La terra

L’agricoltura campana, come quella italiana, è frutto di un paesaggio ricco di acque, pianure e boschi, proiettato in alcune sue province sul mare, dai golfi di Gaeta, di Napoli, di Policastro, di Salerno, con altitudini diverse a breve distanza dalla costa, in altre sull’ Appennino. Alla serie di elevazioni, acrocori e altopiani (del Sannio, del Cilento, dell’Irpinia), fra i cui valichi scorrono i fiumi, innanzitutto il Volturno ed il Sele, si aggiungono gli spazi dell’antiappennino: il rilievo vulcanico di Roccamonfina, dei Campi Flegrei, del Vesuvio, la catena dei Monti Lattari che dominano la penisola sorrentina. Anche qui pianure fertili attraversate da fiumi: Sessa Aurunca, bagnata dal Garigliano; Capua; l’agro nocerino-sarnese e Paestum sul Golfo di Salerno; nel Cilento l’Alento tra il Monte Stella e il Monte Gelbiso

Una cucina molto varia, soprattutto nei centri urbani, conferma il percorso del cibo come chiave di lettura, oltre che del territorio, dei rapporti all’interno di una civiltà. I paesaggi del grano, del vino, dell’olio, della carne, del latte, della frutta e delle verdure, del bosco e dell’acqua, sono alla base del cibo umano che, a differenza di quello animale, è il momento finale di un processo di trasformazione, dal reperimento delle risorse alla elaborazione dei “piatti” locali. L’intervento dell’uomo su campi, piante, fiumi e sul rapporto tra natura e storia comporta che le materie prime siano scelte, adattate, collocate in spazi più o meno vicini ai luoghi di residenza, in rapporto al tipo di insediamento.

In Campania una geografia storica complessa per il succedersi di dominazioni che hanno lasciato segni della loro presenza, molteplici luoghi di potere e forme di civilizzazione, ha presentato il rapporto città – campagne, dimensione urbana e rurale, fortemente dominato da Napoli, capitale a lungo anche del Regno, oltre che punto di riferimento regionale. Equilibri che solo in tempi recenti sono stati in parte messi in discussione, con un diverso protagonismo delle “periferie” anche in campo culinario.

Il movimento di uomini, idee, prodotti, coinvolge sia i gruppi dirigenti, i mercanti, gli artisti, che i cuochi. La circolazione di idee, lettere, documenti, ricette, relativi al cibo, ha facilitato l’introduzione di nuovi prodotti e alimentato i mercati. Grano, cereali, vino, carne e pesce, latticini, frutta e verdura, salumi, formaggi, confetture, hanno specifici o comuni luoghi di vendita, secondo che siano conservabili o deteriorabili. Il cibo ha i suoi ambienti, in alcuni dei quali occorre destare stupore nei commensali con piatti non della zona, ma importati ed esotici. I libri di cucina esprimono l’ esigenza di una circolazione ampia, internazionale, di questo tipo di saperi e ne sono testimonianza, ma contemporaneamente la qualità dei prodotti, molto ricercata, si lega anche alla tradizione campana, con relative difese del prodotto DOC.

I luoghi della ristorazione monopolizzano le ricette locali, le reinterpretano e cercano di rispondere alla gestione tecnologica e industriale dell’agricoltura legandosi più strettamente ai valori antropologici e ambientali.

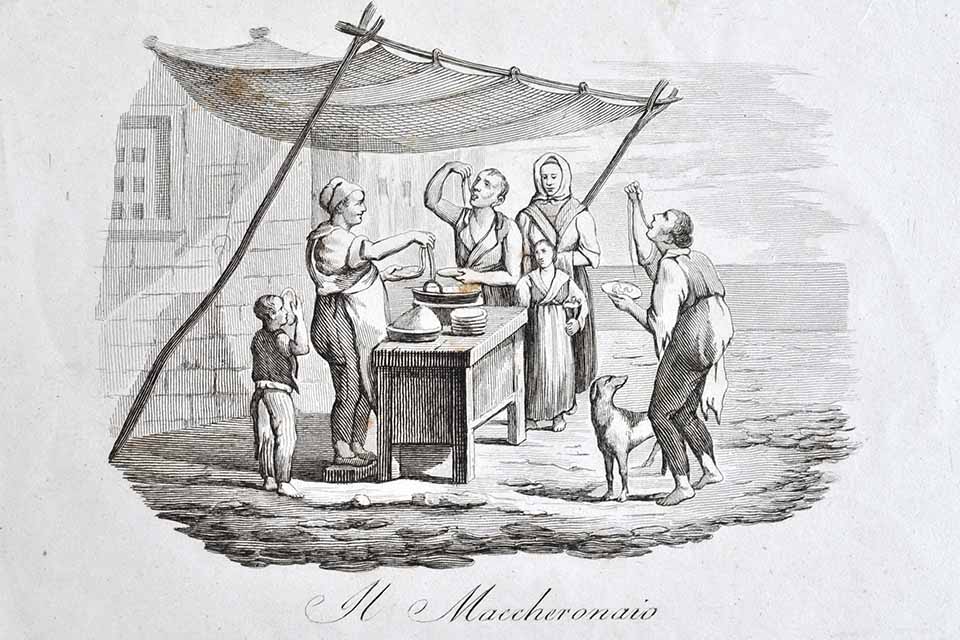

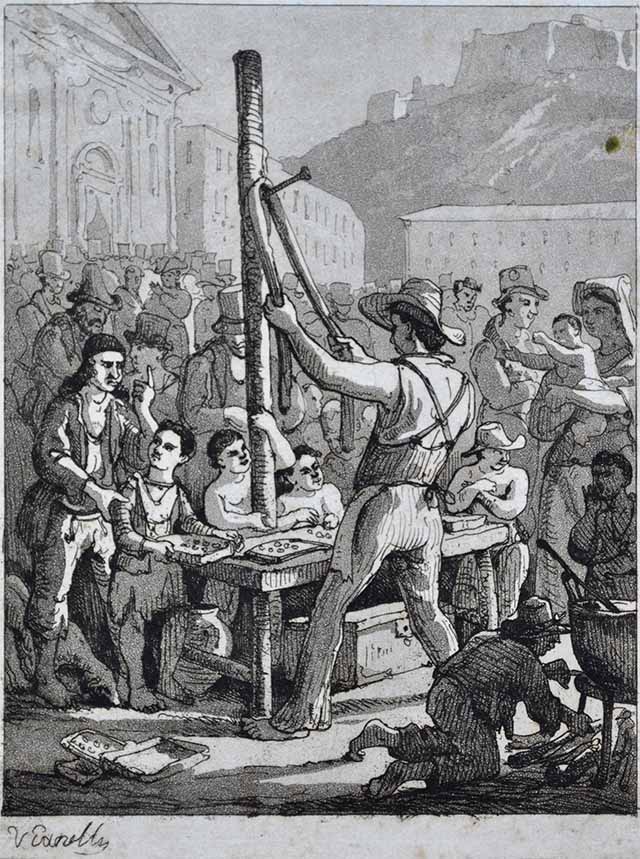

Il mangiatore del volgo si fa forchetta di due dita, solleva i maccheroni o vermicelli mezzo palmo sopra la bocca, e poi facendo un lieve movimento di girazione spirale ve li caccia dentro con una destrezza che rivela la pratica e mastica senza mai sporcarsi.

Carlo Tito Dalbono, La Taverna, in De Bourcard, Usi e costumi di Napoli, vol II, Napoli 1866

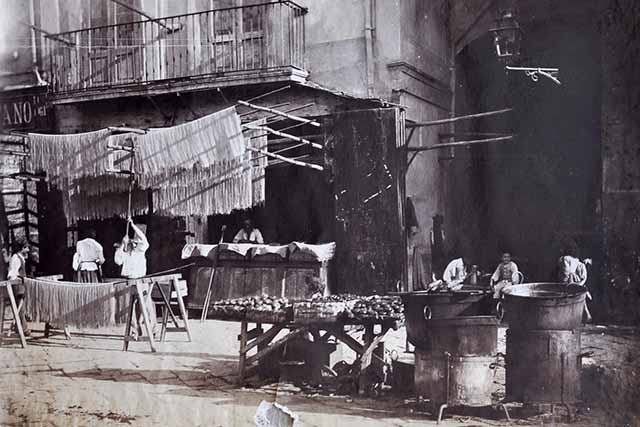

A sinistra – Napoli. Vendita di maccheroni essiccati all’aperto, albumina, 1880 ca. (SNSP, Album D’Amato)

I pastifici campani

Le attività manifatturiere della macinazione del grano e della fabbricazione della pasta sono intimamente collegate con i bisogni primari della numerosa popolazione della città e della provincia di Napoli, e con abitudini alimentari che vedono da sempre il pane elemento essenziale della dieta ed il consumo di pasta in costante ascesa rispetto alle verdure molto usate nel medioevo e nell’età moderna. Sul territorio della provincia pertanto sono presenti da secoli i mulini, in genere idraulici e con macine di pietra, e piccoli nuclei di artigiani maccaronari. Una presenza importante di mulini e dei primi piccoli pastifici si verifica tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento in alcune località non lontane da Napoli e ben collegate con il grande granaio della Puglia: in particolare Torre Annunziata e Gragnano.

Nell’Ottocento postunitario si afferma il mulino a cilindri (di metallo), mosso per lo più dall’energia del vapore e situato soprattutto nelle località costiere, dove è più facile far arrivare il carbone e grandi partite di grano; i pastifici diventano più grandi ed iniziano ad utilizzare macchine mosse dal vapore, per impastare, gramolare e trafilare la pasta. A Napoli negli anni ’80 viene fondata un’azienda molitoria di grandi dimensioni: la Bodmer & C., con la partecipazione della banca Napoletana, di due imprenditori stranieri del settore, Wegman e Bodmer, di alcuni ricchi commercianti di grano meridionali, tra cui il pugliese Pavoncelli. L’azienda ha due mulini – uno nella zona orientale di Napoli e l’altro a San Giovanni – due macchine a vapore e 24 macine a cilindro, nonché grandi capitali, ma incontra presto notevoli difficoltà a causa degli alti costi di produzione e dei conseguenti alti prezzi del prodotto finito. Negli anni ’90 viene ceduta alla società romana Pantanella.

Esiti migliori hanno nello stesso periodo alcune fabbriche di medie dimensioni, localizzate per lo più a Torre Annunziata, in cui spesso si abbina la macinazione con la fabbricazione della pasta. In particolare la Domenico Orsini e la Francesco Scafa e C., che fanno da aziende guida a tutto il vasto complesso manifatturiero della cittadina nel settore: circa cento aziende, alcune dedite sia alla macinazione che alla pastificazione, la maggior parte alla sola produzione dei maccheroni. Analoga, anche se con numeri inferiori, la situazione nella vicina cittadina di Gragnano, dove una sessantina di fabbriche, per lo più dedite alla sola produzione di pasta, hanno come azienda guida il grande mulino e pastificio di Alfonso Garofalo, che ad inizio Novecento si trasforma in società per azioni.

A partire dalla fine dell’Ottocento inizia il periodo d’oro dell’industria della pasta campana, caratterizzata anche da un’enorme crescita delle esportazioni verso le Americhe, dove diviene sempre più numerosa la popolazione di origine italiana. In grande progresso a Torre Annunziata è una decina di società medio-grandi, tra cui alcune di proprietà degli Orsini, dei Fabbrocino e dei La Rana, in cui sono attivi anche imprenditori e finanzieri di altre località della Campania, soprattutto napoletani e casertani. Accanto alle aziende maggiori opera un centinaio circa di aziende medio-piccole. Nel complesso al momento dello scoppio della prima guerra mondiale i pastifici di Torre Annunziata producono circa 1.200.000 quintali di maccheroni.

A Gragnano è in grande espansione il Mulino e pastificio Alfonso Garofalo, trasformato in società anonima nel 1903. È la maggiore impresa della seconda cittadina della pasta campana, grande pastificio e prima ancora enorme mulino, fornitore degli sfarinati da trasformare alle decine di piccole fabbriche locali, azienda trainante sotto l’aspetto tecnologico per le non molte fabbriche di medio livello operanti a Gragnano, soprattutto la Alfonso di Nola & figli, la D’Apuzzo, la Nastro.

Le aziende di Gragnano e Torre Annunziata, ma anche alcuni pastifici di Napoli, San Giovanni a Teduccio e Castellammare di Stabia sono in questo periodo le maggiori protagoniste della corsa inarrestabile delle esportazioni di pasta italiana verso le Americhe, che durerà circa un ventennio: dai 100.000 quintali del 1895 a 700.000 nel 1913.

A destra – Napoli. Bottega per la cottura e la vendita di maccheroni essiccati, albumina, 1880 ca. (SNSP, Album D’Amato)

Pizza col segreto

Una sera Guglielmo Marconi era lì a gustarsi una “pizza al segreto” imbottita, tra l’altro, anche di mozzarella. A un certo punto don Alfredo si accorse che il sommo scienziato, rosso in viso, si trovava alquanto a disagio per un filo di mozzarella che, nonostante tutti gli sforzi, tenacemente continuava ad allungarsi ed a collegare la pizza nel piatto col boccone invano inghiottito. Con fare distratto si avvicinò, troncò con le dita il pericoloso filetto bianco, dicendo tra il serio e il faceto: «Eccellè, nunn’è colpa mia. Si vuie invece d’ ’o telegrafo ’nventàveve [‘inventavate’] ’a muzzarella senza filo, chesto nun succedeva!». E Marconi, liberato dall’impaccio, sorridendo: «Caro D’Angelo, a me è toccato in sorte il telegrafo; la mozzarella tocca a voi».

Mario Nahartii de Luco, Trattorie e cuochi celebri nella Napoli dell’800, Napoli, Regina, 1969

A sinistra – Pizza col segreto, cartolina pubblicitaria ristorante D’Angelo, Napoli, ca 1950

Quando oggi si parla di pizza ci si riferisce alla ormai nota «focaccia di pasta rotonda condita con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e cotta al forno, spec. a legna» (come si legge nel Grande Dizionario Italiano dell’uso di Tullio de Mauro). Di fatto, così come la pietanza, di origine napoletana ma oggi conosciuta a livello internazionale, anche la parola è ormai tra le più note e diffuse nel mondo.

L’origine della voce è certamente legata a Napoli: la parola pizza è infatti presente nell’Italia centromeridionale già in documenti del X secolo e in cronache medievali; nella letteratura napoletana dei primi secoli, poi, pizza è presente in testi quattrocenteschi (tra cui uno gliommero di Jacopo Sannazaro), in testi cinquecenteschi e, nel Seicento, nel Cunto de li cunti di Basile, che presenta anche il diminutivo pizzélla. Seguono attestazioni napoletane fino all’Ottocento, ma già a partire dal Cinquecento, con Benedetto di Falco, la parola pizza può dirsi documentata anche in italiano.

Non è chiaro, tuttavia, a quale tipo di pizza si riferisca la pietanza presente a Napoli dal Medioevo fino all’Ottocento; certamente non si tratta della pizza napoletana che oggi gode di una fortuna internazionale: il pomodoro, per esempio, non rientra tra gli ingredienti menzionati nei testi di questi secoli. Dallo spoglio degli stessi testi emerge inoltre che la pizza poteva essere dolce o salata: in Jacopo Sannazaro, a proposito di pizza, si legge per esempio «con lo mele» (‘con il miele’).

Pizza indica una ‘focaccia rotonda condita con mozzarella, pomodoro e basilico’ soltanto a partire dall’Ottocento: in questo secolo sono infatti documentate anche le prime attestazioni delle parole pizzeria e pizzaiolo. Nel corso del Novecento e in particolare dalla metà del secolo in poi la parola pizza è diffusa in tutta Italia ed entra progressivamente nella vita quotidiana degli italiani, contribuendo anche a modificare le loro abitudini alimentari.

Il significato più antico di pizza è invece ancora diffuso nel resto della Campania, dove sono documentati altri tipi di focacce dolci o salate così chiamate: la pizza-róngia (pizza dolce) a Procida, la pizza ionna a San Mango sul Calore, e in genere le pizze rustiche di granturco che sono altra cosa rispetto alla pizza tonda napoletana.

La fortuna e la vitalità della pizza (intesa come pietanza e come parola) sono confermate anche dai significati traslati e metaforici con cui questa parola è usata; in napoletano le testimonianze sono precocissime: già nel Quattrocento, con Loise de Rosa, si può documentare l’uso dell’espressione fare una pizza riferita a qualcuno, nel senso di ‘calpestare’ e quindi con intento spregiativo: questa espressione è attestata anche in Napoli milionaria! di Eduardo De Filippo e ancora oggi è usata. Fuori da Napoli e dalla Campania, invece, insieme alla pietanza, si sono diffusi altri usi figurati, prima attestati in contesti locali e poi approdati in italiano, come l’espressione che pizza! (‘che noia!’), attestata a Roma e poi accolta nei vocabolari dell’italiano dell’uso.

Menesta mmaretata

Miette a bollere dint’ a na marmitta doje rotola de carne de vacca, na bella gallina, no ruotolo, nfra verrinia, prosutto, e buccularo de puorco, scummarraje, e po nge miette miezo ruotolo de lardo pesato; quanno tutta la carne s’è cotta, nne lieve e la miette dint’ a n’auto commodo co acqua cauda pe farla sta ncaudo; po passa lo brodo per dint’a lo scolamaccarone, e torn’a mettere lo brodo dint’a la marmitta, e quanno volle, nge miette na bella menesta de cappucce, torzelle, na scarolella e no poco de vasenicola; la farraje cocere bona, e po mme sapraje a dicere che menesta acconcia stommaco, che te mange.

Ippolito Cavalcanti, duca di Buonvicino, Cucina teorico-pratica, Domenico Capasso, Napoli 1852

Rotolo – Unità di misura di peso del Regno di Napoli, equivalente a 890 grammi.

Verrinia – Genitali della scrofa.

Buccularo – Muso.

Vasenicola – Basilico

A sinistra – Ignoto sec. XIX, Venditrice di verdure, iscrizione: Minestrara, incisione, SNSP, Fondo Stampe e Disegni

Spigaiola

– ’E caruofene! – chiama le spighe di granturco bollite, la scapellata venditrice. E se le spighe son grosse e lunghe, da caruofene diventano sciabbole, e se sono arrostite si trasformano in pullanchelle tennere.

(Pasquale Parisi, Voci e figure di un popolo immaginoso, «La lettura», anno XXVI, n. 3, marzo 1926)

Sono i Napoletani ghiotti oltre modo di grano d’India, ma però allorché questo cereale è vicino al punto di giungere alla sua maturità, ed è ancora attaccato al midollo della spiga; allora bollita e tuttora esistente nella caldaja, le donne le vanno vendendo per la città. Il loro grido è al solito enfatico, allusivo ed allettante, cioè «Pollanchelle tenerelle»; «ncè lo llatte»; oppure «Pollanchelle co lo tùtaro d’oro». A questo grido accorre un giovinetto e vede nella caldaja ancor fumicante le pollanchelle, belle e pronte; ed allettato dal colore d’oro cangiante, e stuzzicato dalla gran fragranza che esse tramandano, gli si risveglia un ardente desio di gustarle. Ma come fare, se non ha un soldo? Ricorre tosto all’astuzia, e s’ingegna di ottenerne una gratis dalla generosità della venditrice. Mette quindi in moto i suoi talenti e tutto il suo corpo per riuscirci. S’inchina in faccia all’avvenente donna: esprime col volto il desio che lo divora, e comincia dall’adularla. Le dice perciò con la bocca: «Vicè, bella figliò, me ne piglio una!!». Avvicina la destra all’oggetto tenendola aperta in segno di chiedere qualche cosa, e di esser pronto a riceverla; e con la sinistra alzando il solo indice le dice, che una sola gli basterebbe […].

Andrea di Jorio, La venditrice di Spighe, in La mimica degli Antichi investigata nel gestire napoletano, Napoli, Stamperia e cartiera del Fibreno, 1832

A destra – Campania. Spigaiola. Venditrice di pannocchie lessate con una bambina, albumina, 1880-1890 (SNSP, Album D’Amato)

Ignoto sec. XIX, Venditrice di spighe, iscrizione: Spicajola, incisione acquerellata, SNSP, Fondo Stampe e Disegni

Lo tarallaro

Tarallaro! a chi s’accatta

Li taralle, e le ffreselle?

Ccà nce so lli fenocchielle

Che te fanno conzolà!

Le ppagnotte so franzese,

No rà l’una te le ddongo,

Bone cotte tutte songo

Che te fanno rosecà!

Maje credenza, patto chiaro:

Tarallaro! Tarallaro!

Tarallucce ’mbiscottate

Pe lle Muonace ccà stanno,

Che p’attuorno sempe vanno

Co ttaralle, e co rrapè!

Co lli passe lo tarallo

Tengo poje pe lli scolare,

Pe mmarenna pò magnare

Chi s’accosta nnanze a mmé!

Quanno venno io non so ccaro:

Tarallaro! Tarallaro!

Lo rresolio ccà nce vole,

Le ffreselle ’zuccarate;

Doje no rano n’accattate

E pò statece a tornà!

Nenna mia, co sto tarallo

Può fà bbona la mmarenna.

L’ha provato n’autra Nenna,

E s’è stata addecrià!

Miette dinto a lo panaro:

Tarallaro! Tarallaro!

lo pe Napole nce vaco

Co la sporta tutta chiena,

E quann’esco ammalappena,

Tutto cosa stà a ffenì!

Ca le Nenne tutte quante

Me sbacantano la sporta,

E ccagnà pozzo la sciorta,

Si a ttirare sto accossi!…

De strellà non songo avaro:

Tarallaro! Tarallaro!

Lo tarallaro, in Domenico Jaccarino, Galleria di costumi napolitani, Napoli, Tipografia dell’Unione, 1857

A sinistra – Ignoto sec. XIX, Venditore di taralli, iscrizione: Tarallaro, incisione, SNSP, Fondo Stampe e Disegni

S28_Venditore di polmone 2

Ignoto sec. XIX, Venditore di polmone, 1830 ca., iscrizione: Venditore di pulmone, incisione acquerellata, SNSP, Fondo Stampe e Disegni

F45_59_Uvaiola_Vomero

Napoli. Vomero. Uvaiola. Venditrice di uva con cesta in testa, albumina, 1880 ca. (SNSP, Album D’Amato)

S19_Oliandolo

Ignoto sec. XIX, Venditore di olio, iscrizione: TOMMASO/L’Oliandolo, incisione, SNSP, Fondo Stampe e Disegni

S38_Venditrice di ova 2

Ignoto prima metà sec. XIX, Venditrice di uova, iscrizione: Venditrice di uova, incisione, SNSP, Fondo Stampe e Disegni, tratta da una serie della nota stamperia napoletana di Domenico Cuciniello e Lorenzo Bianchi

Le semmentare

Indovinate mo qual merce venda nel suo paniere? Chiamasi spassatiempo, ed è formato di nocelle infornate, di ceci e di semi di zucca, ed alle volte di fave parimenti cotte al forno. Con questo paniere sotto il braccio che le serve da scudo e usbergo all’onestà, la Nocellara corre tutte le contrade di Napoli, si ferma innanzi a tutte le cantine, bettole e taverne, rumoreggiando coi zoccoli, dando a ogni tanto il grido o cantilena di quel che vende: «spassateve ’o tiempo! nocelle nfornate! cicere e semmente! spassatiempo ’nfornato! fave nove a chi roseca! tengh’i nnovelle a chi roseca!»

Emmanuele Rocco, La nocellara, in F. De Bourcard, Usi e costumi di Napoli, vol II, 1866.

A destra – Campania. Semmentare, venditrici di semi di zucca salati, albumina, 1880-1890 (SNSP, Album D’Amato)

Le allesse

St’addore ’allesse proprio ’mponte ’o vico

m’arriva dint’a stanza. Io ’a sento e dico:

«’a spia ’e vierno».

’O frutto cchiù scuntruso ca se vede

arrivà cu tristezza, cu pucundria,

quase senza gioia…

Isso arriva e nat’anno se nn’è gghiuto.

Quann’ uno ’e tene ll’anne,

nun vulesse vedé turnà ’o vierne,

vurria sempe l’estate.

«Si na scema», me dicette n’amica ca senteva…

«Povere allesse, che ce ponne fa»

«Forse te pare na sciocchezza chesta freva»,

la rispunnette:

«famm’essere guaglione nata vota,

e vide si me fanno ’mpressione!».

A sinistra – Ignoto sec. XIX, Venditrice di pelate, iscrizione: Venditrice di pelate, incisione acquerellata, SNSP, Fondo Stampe e Disegni

Gli agrumi della Penisola Sorrentina

Nel contesto della regione campana, l’agrumicultura, praticata con caratteri intensivi nella penisola sorrentina e sulla costa amalfitana, sintetizza mirabilmente il nesso tra cibo, territorio e socialità. Il filmato, datato al 1950, rappresenta la vita quotidiana di quanti operavano alla produzione e commercializzazione di arance e limoni. Era un sistema complesso che era già in crisi, ma le tecniche colturali e i sistemi di allestimento per la commercializzazione erano e restano di estremo interesse.

A sinistra – Sorrento. Orangen und Zitronen aus Sorrent, video, 1950 (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht)

Il franfelliccaro

E pure i franfellicchi ebber l’onore di esser ricordati da Goethe, e questo dovea bastare, quando altre ragioni pur non militassero in loro favore, per far sì che questa cotanto boriosa civiltà li rispettasse: questa novella civiltà che cangia i boschetti e i giardini inglesi in vigne e gelseti, i palagi antichi in locande, le incisioni in litografie, i trattati in manuali, e i franfellicchi in caramelle.

Emmanuele Rocco, Il Franfelliccaro, in F. De Bourcard, Usi e costumi di Napoli, vol II, 1866.

Franfellicco

« – Tuosto, tuo’! – e costui vende quella specie di dolce di miele che si chiama – chi sa perché – ’o franfellicco»: così Pasquale Parisi nel 1926 scriveva sul periodico «La lettura» riferendosi al venditore napoletano di franfellicchi.

La parola franfellicco era usata a Napoli già nel Seicento: nel Cunto de li cunti di Giovan Battista Basile e nella Vajasseide di Giulio Cesare Cortese si riferisce infatti a un tipo di dolce; nella Tiorba a taccone di Filippo Sgruttendio la forma fanfrellicche presenta invece, al plurale, anche l’accezione di ‘frivoli ornamenti, cose di poco valore’, corrispondente al significato della forma francese fanfreluche.

A Napoli i franfellicchi indicano certo da molto tempo «quei piccioli pezzettini di melazzo addensato al fuoco e quasi bruciato che impastandosi poi sopra un marmo e filandosi più e più volte al chiodo della banca del franfelliccaro, acquista un color d’oro ed anche argentino», come si può leggere nel Vocabolario napoletano di Vincenzo De Ritis (1845). I bastoncini di miele lavorati che si acquistavano per strada, come scrive anche Ferdinando Galiani nel suo Vocabolario (1789), rappresentavano «pel volgo quel che sono pe’ nobili le caramelle, ambi ottimi per la tosse», ma soprattutto leccornie con le quali i «monelli» o i «lazzerelli» (così erano chiamati da Emmanuele Rocco nel 1866), insieme con i venditori ambulanti di Napoli, si dilettavano in simpatici giochi.

Nella storia della letteratura napoletana è possibile rintracciare altri usi di franfellicco: «Scinne, franfellicco mio, core mio ca me vo bene», come appellativo ‘sdolcinato’ riferito alla gradevolezza del dolce di miele, si legge per esempio in una commedia settecentesca di Francesco Cerlone. In italiano, poi, la parola è passata principalmente con il significato di ‘cose di poco valore’: molti testi novecenteschi presentano infatti la parola franfellicco riferita a persone con sfumatura spregiativa.

A destra – Achille Vianelli, Venditore di fanferlicche, 1831, incisione, SNSP, Fondo Stampe e Disegni

Donn’Amalia ’a Speranzella

Donn’Amalia ’a Speranzella,

quanno frie paste crisciute,

mena ll’oro ’int’ ’a tiella,

donn’Amalia ’a Speranzella.

Che bellezza chillu naso

ncriccatiello e appuntutiello,

chella vocca ’e bammeniello,

e chill’uocchie, e chella faccia

mmiez’ ’e tìttole e ’a vurraccia!

Pe sta femmena cianciosa

io farria qualunque cosa!…

Piscetiello addeventasse,

dint’ ’o sciore m’avutasse,

m’afferrasse sta manella,

mme menasse ’int’ ’a tiella

donn’Amalia ’a Speranzella!

Salvatore Di Giacomo, Poesie, Napoli, Ricciardi, 1927

A sinistra – Theodore Duclère (disegnatore), Saro Cucinotta (incisore), Venditrice di zeppole, iscrizione: La friggitrice di zeppole, incisione acquerellata, SNSP, Fondo Stampe e Disegni, tratta da: Francesco de Bourcard, Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti, Napoli: Gaetano Nobile, 1857-1866, 2 voll.

La zeppola

Nel genere zeppola è da distinguere due specie: la rotonda e la rettangolare. La prima fiorisce in quaresima e sopratutto nel dì di S. Giuseppe, in cui si celebra la festa di uno dei più famosi somministratori di zeppole. (…) Ogni donna che ha una padella e una fornacetta, frigge zeppole in mezzo alla strada, checchè ne dicano i regolamenti municipali. (…) Fin qui si è discorso della zeppola rotonda, o zeppola di S. Giuseppe, o zeppola del pasticcere. Passiamo ora alla zeppola del zeppolajuolo che costituisce la seconda specie del genere. Il pasticciere sta al zeppolajuolo come il nobile al plebeo, come il patrizio al popolano. Il primo appartiene all’aristocrazia e mette il suo forno a Toledo e a Chiaia: il secondo è democratico, e stabilisce i suoi fornelli nei più luridi bugigattoli dei vicoli angusti che deturpano la nostra bella città, affumicando sè e i suoi vicini col fumo delle sue padelle. Egli frigge zeppole, zeppole di riso, scagliuozzoli, tittoli, zigarii, vuzzarielli, palle, vorracce e qualche altra cosa.

Il principale di essi è la zeppola e ben a ragione da essa ha tratto il nome il manipolatore di tanti alimenti affini. La pasta di cui è formata è di farina di granturco; tagliata a sottili rettangoli, si congiungono questi a due a due, e si ricoprono di uno strato di pasta di farina di fromento, prendendo il nome di libretto; e si possono appunto paragonare gli antichi dittici.

Emmanuele Rocco, op cit.

Ricetta della pastiera

Prendi una misura di grano bianco il migliore, ben pulito, e spungato, lo farai cuocere moltissimo con acqua, e raffreddato lo mescerai con libbre cinque e mezzo di ottima ricotta, che non abbia nessuna parte sierosa, ci porrai libbre due ed once nove di zucchero fiorettato, una libbra di cocozza candita in fettoline, mezza libbra di cedro candito ancor così, numero venti torli d’ovi freschi, e mezza quarta d’oncia di ottima cannella pesta. Farai intanto una pastaccia, ammassata con acqua, ovi, ed un tantin tantino di sugna, la fatigherai ben bene, la levigherai della spessezza di uno scudo, e ne farai una fodera in un ruoto espressamente per le pastiere verniciato di sugna, ci verserai la composizione, ed al di sopra con la pasta medesima ci farai una graticola con delle strisce di pasta, e così la farai cuocere al forno, servendola calda.

Ippolito Cavalcanti, Cucina teorico-pratica, Napoli, Palma, 1839, p. 201

Lo vennetore de grano pe pastiera

Grano pe la Pastiera! grano pe la Pastiera!

Venuta è Pascarella nzieme a la Primmavera!

Io vaco cammenanno de pressa o chiano, chiano,

E vaco addò me chiammano a vennere lo ggrano!

Signo’, mo ch’è benuta la guappa Pascarella

Facite a li guagliune porzì la pastierella!

Si jate ad accattarla a da lo Speziale

Magnate pile e stoppa, e doppo ve fa’ male!

Grano pe la pastiera! chi se ne vo’ accattà?

Ccà nfaccia àve da spennere chi Pasca vole fa’!!

Nce vo’ no bicchierotto de buono maraschino,

Ca fatta la pastiera nce và lo becchierino,

Sopierchio pe la fare alleggerire priesto,

Lo ggrano lo cchiù bello, pigliatevello, è chesto!

Nce sta lo casatiello, ognuno farlo spera,

Pe chi vo’ magnà doce, nce vole la pastiera!

Na cosa dellecata co chesto ggrano vene!

Chesto no Rre, crediteme, no Rre manco lo tiene,

Pecchè lo ddoce mmocca ve face nzuccarà,

Perzò sto ggrano mio potite rosecà!

Guardate quant’è bello vuje mo’ chisto colore,

E non ve dico manco che gusto, e che sapore!

Chi penza a ffa’ a ll’ammore, e stace appiccecato

Pe quarche bavattella nzieme a lo nnammorato,

Co chesto ggrano mio po’ fa la pastierella

E doppo nce ne taglia co grazia assaje na fella;

Lo sposo azzetta subbeto, l’affare ve se mpatta,

E a ccausa de sto ggrano la pace vosta è fatta!

Manco la perattella nce state po’ a lassà…

Ve dico ca le mmane ve state ad alleccà!

Vedite quanta gente pastiere sempe fanno,

Ch’è rrobba che se magna sulo na vota ll’anno !

Nce vonno ll’ova toste, nce vo’ lo pecoriello,

E lo sauciccio pure nzieme a lo spezzatiello,

Ma a ll’urdemo nce corre pe bazzecà primera

De chesto ggrano mio na fella de pastiera!…

Si no non pare Pasca, né se po’ ghì ncampagna

A mmagnà casatielle, si chesto non se magna!

E chi non fa pastiera — dico che chisto ccà,

Non sà lo magnà buono de casa addove stà!!

Lo vennetore de grano pe pastiera, in Domenico Jaccarino, Galleria di costumi napolitani, Napoli, Tipografia dell’Unione, 1875

La pastiera… e il pastiere

Secondo le conoscenze dei napoletani e come si legge nel Grande Dizionario della Lingua Italiana, la pastiera è una «torta pasquale confezionata con uova, ricotta, grano bollito, zucchero, pezzi di cedro e aromi naturali, racchiusi in una sfoglia di pasta e cotti nel forno (ed è dolce tipico della zona di Napoli)». La parola pastiera compare per la prima volta in area napoletana, in un commento trecentesco alla Commedia dantesca, l’Expositione sopra l’Inferno di Dante (1369-1373) di Guglielmo Maramauro; il testo non chiarisce però di quale pietanza si tratti nello specifico. Successivamente la pastiera compare in uno gliommero quattrocentesco di Iacopo Sannazaro ricordata come specialità gastronomica di epoca angioina; sul finire del cinquecento da Giovambattista Del Tufo è citata («pastieda a la napolitana») come prelibatezza napoletana preparata «per la Pasqua»: la tradizione del dolce pasquale napoletano ha quindi radici piuttosto antiche.

Fuori da Napoli, nell’area campana interna, esiste però il pastiere, al maschile (ma in qualche località c’è anche il femminile la pastiera) che designa una preparazione diversa: nel Sannio, il pastiere è una torta rustica a base di riso, mentre in Irpinia si riferisce a un «timballo di maccheroni (bucatini o spaghetti) con uova, formaggio fresco e salame» (come documenta il Dizionario dialettale di San Mango sul Calore); questi piatti tradizionali sono comunque legati a ricorrenze particolari (Carnevale o Pasqua).

Non è semplice risalire alla ricetta della pastiera trecentesca (e neppure di quella quattrocentesca) e non è scontato che gli ingredienti fossero gli stessi usati oggi. Sembrerebbe tuttavia poco probabile, però, la presenza nel Medioevo del riso o dei maccheroni oggi tipici dei pastieri sanniti e irpini.

Qualche volta si mangiava seduti…

Osterie all’aperto, Piedigrotta 1909

Fuorigrotta è una fiera (…) Tutti i balconi risplendono; tutti i caffettucci colmi a non trovare un posto; tutti i buchi stivati; ogni chiassuolo è mutato in taverna; tavole nei vestiboli, tavole ne’cortili, tavole sulle camere, sui terrazzini, nei giardini; tavole in mezzo alle vie, innanzi ai caffè, vicino ai gradini delle chiese; dappertutto fumano caldaie e si sturano bottiglie tra il chiasso di cento voci rauche di vino; e i camerieri vanno e vengono affaccendati, carichi di piatti, di fiaschi, di grandi zuppiere di maccheroni fumanti, di polli arrostiti e di calamarielli.

Carlo Del Balzo, Napoli e i napoletani, F.lli Treves, Milano, 1885

Ristorante Cappuccini

“Vicienzo a mmare” è conosciuto come uno dei più importanti ristoranti flegrei, nonostante sia ormai chiuso da quasi cinquant’anni. Nel 1676 i Padri cappuccini del convento di San Gennaro chiesero e ottennero una zona di terreno vicino al mare per edificarvi la propria dimora su un terreno più salubre. Fu poi abbandonato nel 1850 per danni strutturali prodotti dal bradisismo e passato prima al Demanio e poi al Ministero della Marina, che lo vendette ad un privato ad uso di piscicoltura e bagni. Nel 1880 Gennaro Polisano, appartenente ad una dinastia di cuochi, lo trasformò in trattoria. La posizione era quanto mai pittoresca e suggestiva. Sotto le arcate semisommerse del chiostro, dove le onde sciabordavano senza posa, un luculliano vivaio conservava, per la delizia del palato, grasse murene ed un guizzante campionario della “fauna del golfo”. La trattoria era famosa, tra l’altro, per piatti come i “cannoni Armstrong” (nome preso a prestito dalle vicine fonderie militari Armstrong), “grossi maccheroni napoletani riempiti sapientemente di…”: la ricetta non è mai stata svelata; era famosa inoltre per il suo ragù, che aveva come ingredienti segreti cioccolato e Marsala. Nel 1926 il ristorante fu rilevato da Vincenzo Maiorano, anche lui esperto del settore, che impose il nome di “Vicienzo a mmare”, che mantenne fino al 1972, anno della sua chiusura, sempre a causa di danni provocati dal bradisismo.

Francesco Cimmino e Vittorio Pica, Trattorie popolari napoletane, Napoli, Pierro, 1900

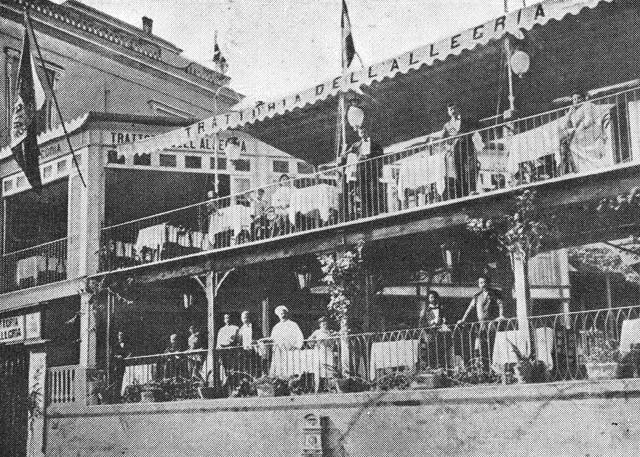

Trattoria dell’Allegria

L’immagine è interessante: per essa ha posato tutto il personale, proprietari, “monzù”, camerieri, sguatteri e ostricaro.

Con la vicina trattoria della Stella fu il ritrovo più popolare di Posillipo agli inizi del ‘900.

M. Naharti de Luco, Trattorie e cuochi celebri nella Napoli dell’800, Regina, Napoli, 1969

Gambrinus Birreria e Ristorante

Mascagni a pranzo 1906

Mascagni a pranzo con la moglie Lina Carbognani. Presumibilmente al Gambrinus.

Quell’anno al San Carlo furono rappresentati L’amico Fritz il 6 gennaio e la Cavalleria rusticana il 9 aprile.

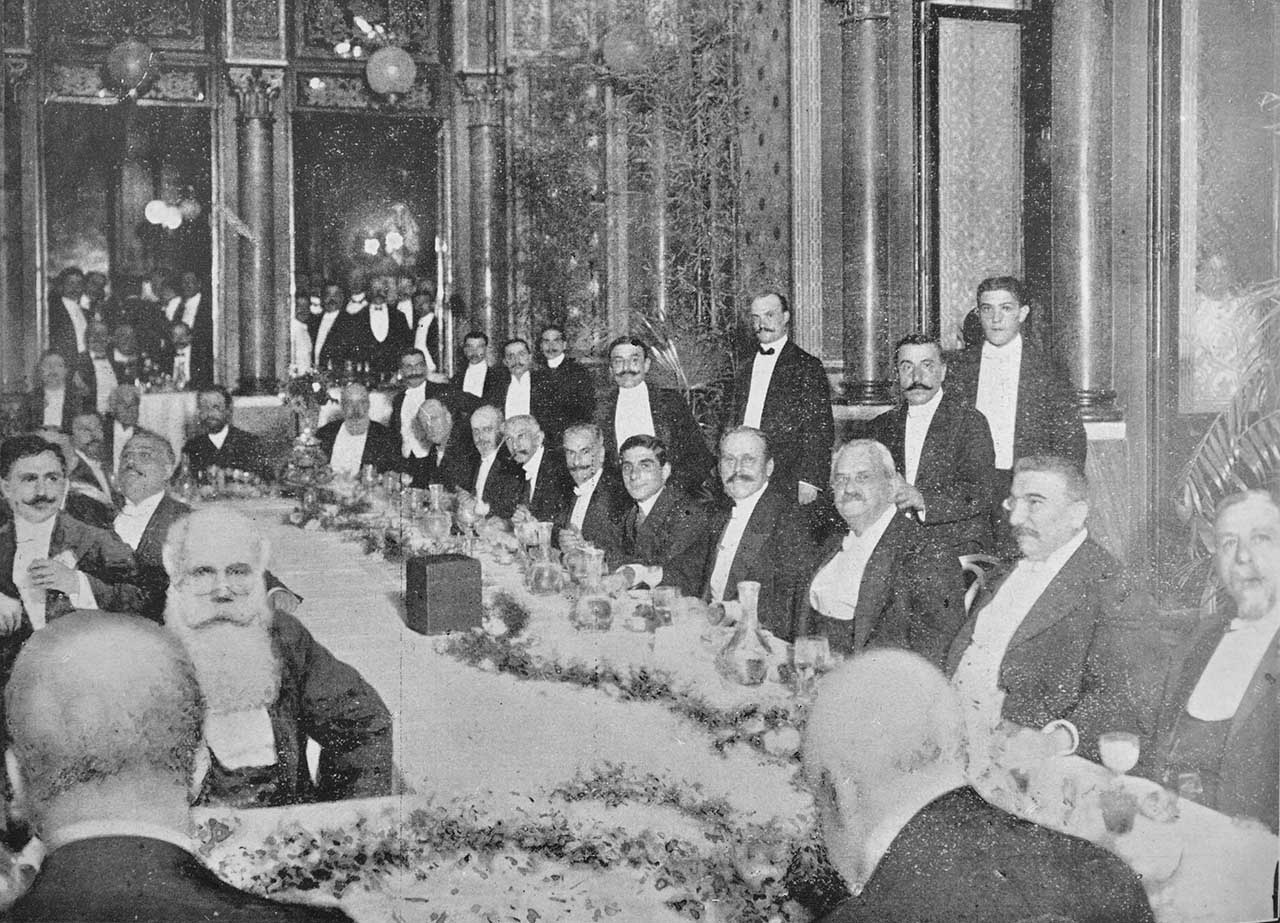

Banchetto a Miss Pankhurst

Emmeline Goulden Pankhurst (1858-1928) guidò il movimento suffragista femminile.

La figlia, Christabel, seguì la sua strada, mentre le altre due, Sylvia e Adela, furono tra le fondatrici del partito comunista inglese.

Ristorante Pallino

Te ricuorde che sserate

ncopp’ ’o Vommero cu ’a luna?…

(mo nce sta ’o Rione nuovo…)

Te ricuorde ’a siè Furtuna?

Che bella cammarella cu ’a fenesta a mezzugiorno?

Te ricuorde ’e pprimme vote?

Te mettive sempe scuorno!

Che ghiurnate! Che delizie!

Chille fritte addù Pallino!

Io che te vasavo mmocca

quanno tu mettive ’o vino!

(Ferdinando Russo)

Nove Musi

“Fondatore della dinastia fu don Nicola Micera, detto “Pallino” per ragioni rimaste alquanto oscure. Gli susseguì suo figlio Salvatore, intimo amico e cuoco dell’anima di Saverio Mercadante, e nel 1870 suo figlio Vincenzo, terzo ed ultimo della dinastia dei Pallino. Nel suo ristorante alla fine di via Tasso conobbero ore di delizia tutti gli intellettuali napoletani e stranieri di passaggio, dal poeta Arthur Symons a Guy de Maupassant. “Tra le pietanze sue più celebrate sono la zuppa di soffritto, la minestra maritata, i vermicelli alle vongole ed il capretto al forno”. “Nelle sue sale tenne quasi tutte le adunanze l’impareggiabile Società dei Nove Musi, nata nel retrobottega della famosa libreria Pierro in piazza Dante: le dettero vita, nel 1890, Francesco Cimmino, Benedetto Croce, Onorato Fava, Fr. Saverio Nitti, Carlo Petitti, Vittorio Pica, Michele Ricciardi, Michelangelo Schipa, Vittorio Spinazzola. Due anni dopo si aggiunse Giuseppe Ceci e l’avvenimento fu consegnato alla storia col distico

Al grato arrivo di Peppino Ceci,

i Nove Musi diventaron Dieci.

Scopo sociale: solennizzare la pubblicazione di ogni volume dei soci.

Emblema: una forchetta ed un coltello al naturale incrociati in campo bianco. Prima ancora di possedere uno statuto, la società aveva già un articolo pregiudiziale: La Società dei Nove Musi non può riunirsi che a tavola.“

Scoglio di Frisio

“Era un lunghissimo locale che si stendeva lungo il mare aspirandone tutti gli effluvii (…) Le ampie vetrate si aprivano sull’immancabile terrazza estiva, chiusa ai lati e coperta, protesa sullo scoglio con una lunga balaustra fiorita.”

Tra gli avventori d’eccezione fu Richard Wagner, attratto oltre che dal cibo squisito di don Vincenzo Musella, detto ’O pacchianiello, “anche da un giovane poco più che trentenne, bruno come un corsaro saraceno: era ’O Zingariello, il più famoso posteggiatore di tutti i tempi, l’interprete più puro delle melodie di Napoli. È stato detto che l’arte o è popolare o è sublime: il sommo musico soggiacque tanto al fascino dell’umile cantore di Posillipo che volle condurlo in Germania ove lo trattenne con sé circa un anno”.

Gabriele D’Annunzio lasciò imperitura testimonianza sul registro degli ospiti illustri:

Al par di Saffo m’inabisserò sullo Scoglio di Frisio lanciandomi dall’alto di una fumante caldaia di vermicelli alle vongole.

Bagno Eldorado Lucia in pubblicità su Regina

“Gradevole ritrovo balneare inaugurato nell’estate del 1894 da Gabriele Valenzano sull’estrema punta dell’isolotto di Santa Lucia, a ridosso del Castel dell’Ovo. Da giugno a settembre ospitava primarie compagnie di operette e artisti di varietà. L’intero complesso turistico si presentava come una vera e propria cittadella in muratura all’interno della quale si potevano fare i bagni con l’acqua ferrata, che proveniva direttamente dalla sorgente del Palazzo Reale considerata miracolosa anche dal grande clinico Cardarelli. (…) Diverse occasioni di svago allietavano le giornate dei clienti: teatro, bar-ristorante, biliardi, macchinette che distribuivano cioccolata, bersagli mobili, campi da tennis, altalene e piscine d’acqua di mare, una per i signori e l’altra per le signore, rigorosamente divise da un ardito sistema di tende. Sul palcoscenico dell’Eldorado Lucia si avvicendarono le migliori compagnie teatrali e nazionali presentando spettacoli di varietà e operette e si esibirono tra i più grossi artisti dell’epoca: Amelia Faraone, Emilia Persico, Carmen Marini, Elvira Donnarumma, Yvonne de Fleuriel, Gilda Mignonette, Eveline Dove, Lydia Johnson, Nicola maldacea, Peppino Villani, Diego Giannini, Mario Massa, Gennaro Pasquariello, Armando Gill, Raffaele Viviani.”

Romualdo Marrone, Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Napoli, Newton Compton, Roma, 1999

Hotel Bertolini’s Palace

Opera dell’ingegnere scozzese Lamont Young, l’edificio fu realizzato tra il 1892 e il 1898 in puro stile neogotico. Immediatamente al di sotto di villa Lucia e del giardino della Floridiana il suo progetto originario prevedeva una dozzina di appartamenti, ma in corso d’opera ne mutò la destinazione in albergo. Per tal motivo fu scavato un ascensore nella roccia per collegarlo con il Corso Vittorio Emanuele e dargli quindi un più comodo accesso. Nel 1900 fu ceduto dapprima in fitto e poi venduto a Francesco e Emilio Bartolini, già proprietari e gestori di alberghi in tutta Italia.

Banchetto Scarfoglio, Hotel Royal

Banchetto in onore di Antonio Scarfoglio.

Antonio Scarfoglio, 21 anni, figlio di Eduardo Scarfoglio e Matilde Serao, fondatori del Mattino, pubblicò le cronache italiane dell’ardua impresa New York – Parigi, un rally di 35000 km.

Su di un’auto 28/45 HP Zust N. 127 con il pilota Emilio Sirtori e il meccanico Henry Haaga, il giovane Scarfoglio vi partecipò in qualità di giornalista. Dopo sette mesi di faticosissime peripezie l’auto arrivò a Parigi guidata dallo stesso Scarfoglio (piantato in asso dal Sirtori) il 17 settembre 1908 e si classificò terza, unica ad aver compiuto interamente il percorso, contrariamente alle auto americana e tedesca, rispettivamente prima e seconda, ma che a norma di regolamento sarebbero dovute essere state squalificate per i numerosi tagli e deviazioni operati sul tracciato originale.

L’editore Pierro pubblicherà nel 1909 Il giro del mondo in automobile, edizione speciale per “Il Mattino”.

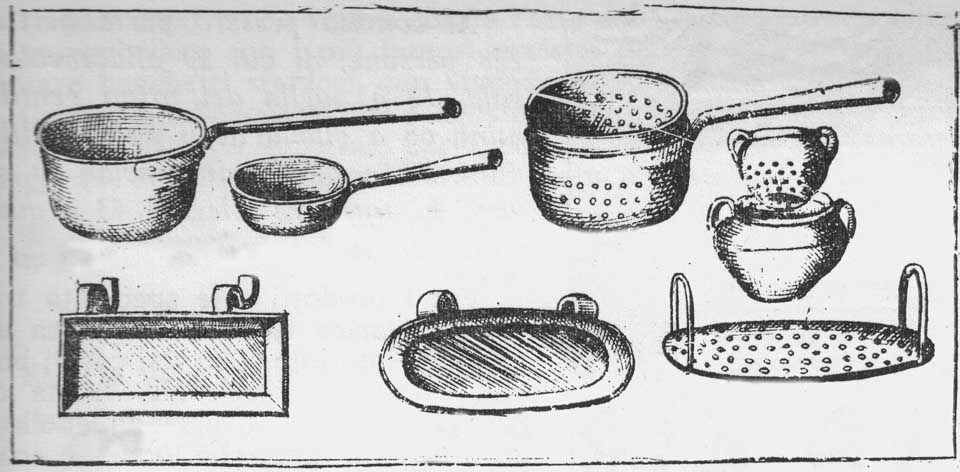

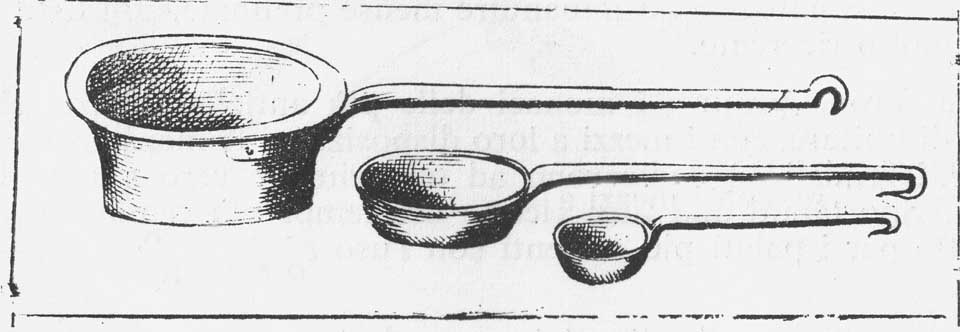

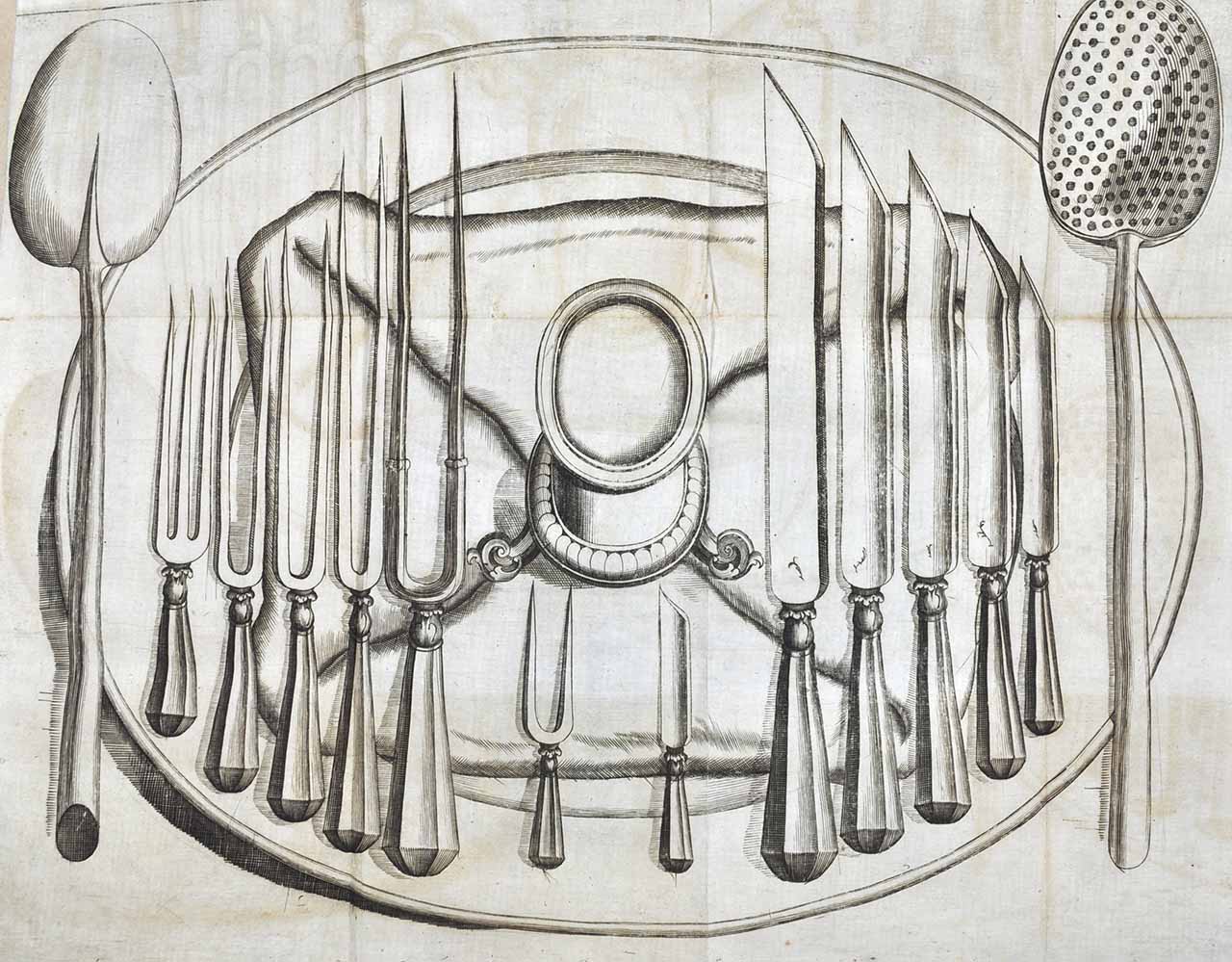

Gli arnesi della cucina

Gli «stigli» della cucina

In un vocabolario cinquecentesco del napoletano Fabricio Luna (Vocabulario di cinquemila vocabuli toschi, Napoli 1536) si legge che gli arnesi da cucina erano chiamati a Napoli anche stigli.

Questa parola è oggi scomparsa a Napoli e in Italia meridionale, ma fino al Seicento era diffusa principalmente con il significato di ‘ripostiglio, dispensa’. Nel vocabolario di Luna e nel Micco Passaro di Giulio Cesare Cortese gli stigli si riferiscono invece agli ‘arnesi da cucina’: probabilmente il significato più antico della parola è proprio questo, presente già nel siciliano del Trecento e derivato dal latino utensĭlia (passato poi a usitĭliu(m)) ‘cose necessarie’.

Tra gli stigli, o gli arnesi della cucina napoletana, molte parole sono scomparse a Napoli e si sono invece conservate soprattutto nelle aree più interne della Campania; molte altre hanno fatto il loro ingresso a Napoli e nelle aree circostanti in epoca piuttosto recente; altre ancora si sono fissate in proverbi e modi di dire dialettali che hanno confermato la loro vitalità fino all’epoca presente.

Le parole e gli arnesi in Campania

Il laganaturo

Lo ‘strumento di legno di forma cilindrica, usato in cucina per distendere e assottigliare la pasta’ e oggi conosciuto come matterello era in passato a Napoli il laganaturo. Con questo arnese si spianavano le lagane, cioè le lasagne, chiamate così in napoletano già nel primo Cinquecento, come documenta lo Spicilegium di Lucio Giovanni Scoppa (1548). Nei testi letterari napoletani il laganaturo (o laghenaturo) è presente per la prima volta nel Cunto de li Cunti di Basile e la sua diffusione è perlopiù seicentesca, con sporadiche attestazioni nei secoli successivi.

Questa parola è infatti ormai scomparsa a Napoli e nelle aree gravitanti su Napoli, ed è stata sostituita da parole come stannapéttole, mazza, bastone; nei dialetti di altre aree campane, invece, la forma resiste ancora oggi: in Irpinia (a San Mango sul Calore, a Bagnoli Irpino e a Montella) e nel Sannio (a Baselice) il matterello è infatti ancora chiamato laganaturo, laniaturo o laienaturo.

Da una raccolta di testi napoletani ottocenteschi di Domenico Jaccarino emerge che il laganaturo (nella forma lachenaturo) poteva essere utilizzato anche «pe ffa’ le pizze»: questa testimonianza induce peraltro a pensare che nella seconda metà dell’Ottocento anche la pizza si preparava con metodi diversi rispetto ad oggi.

La cocchiara e le cocchiarelle

A Napoli la cocchiara e la cocchiarella sono grandi cucchiai di legno adoperati principalmente per mescolare minestre in pentola. La «cochiara de ligno» era utilizzata a Napoli già nel primo Cinquecento, come si legge nello Spicilegium di Lucio Giovanni Scoppa.

Cocchiare e cocchiarelle sono, tra gli altri utensili da cucina, quelli che più si prestano in napoletano a usi figurati, modi di dire e proverbi: in relazione alla forma concava della cocchiara, già in testi cinquecenteschi è infatti presente l’espressione barba (o varva) a cocchiara, riferita a persone dal mento particolarmente sporgente. A partire dalle opere napoletane seicentesche di Giulio Cesare Cortese (La Rosa) e Giovambattista Basile (Lo cunto de li cunti) è poi attestato il proverbio «li fatte de lo pegnato (o de la pignata) li sape la cocchiara», diffuso ancora oggi a Napoli ma anche in Irpinia e a cui è collegata l’espressione lo pegnato e la cocchiara, riferita a due persone particolarmente legate tra loro.

Come documenta la raccolta di testi napoletani di Domenico Jaccarino, cocchiare, cocchiarelle e cocchiarune possono poi avere altri usi non strettamente legati alla cucina: «pe ncopp’a li cule», per esempio, è il noto metodo di punizione casalingo utilizzato da madri impazienti con i loro vivaci «guagliune».

La scommarola, la perciatella, la votapesce

Il ramaiolo bucato, l’utensile da cucina ‘per levar la schiuma’, in Campania è denominato scommarola (o scummarola). La parola è poco presente nella letteratura dialettale napoletana ma è registrata nei vocabolari del napoletano, che tuttavia tendono a identificare la scummarola con un altro tipo di ramaiolo, cioè il mestolo concavo e non forato, noto a Napoli come coppino (o cuppino).

La voce dialettale scommarola , che corrisponde all’italiano schiumarola (o schiumaiola), non è presente solo a Napoli ma è diffusa generalmente nel resto della Campania. Il rapporto tra la parola e la cosa, come accade per altri casi, non è sempre stabile: secondo l’Atlante linguistico Italo-Svizzero e l’Atlante Linguistico Italiano, nel corso del Novecento, questo utensile da cucina era chiamato a Napoli perciatella, con specifico riferimento alla caratteristica dei fori. Del resto, come si legge in un trattato di Giovan Battista Crisci, la Lucerna de’ Cortigiani (1634), già nel corso del Seicento erano usate a Napoli, in liste di arnesi da cucina, parole come «perciatori», che indicavano oggetti forati con ogni probabilità equivalenti alla schiumarola.

Altra parola con cui è indicato questo strumento è votapesce (usata perlopiù per rigirare il pesce durante la frittura in olio), presente in area flegrea, tra Pozzuoli e Monte di Procida, e in seguito, dalla seconda metà del Novecento, anche in un’area più ampia (come registrano gli atlanti linguistici). In un testo ottocentesco raccolto nella Galleria di costumi napolitani di Domenico Jaccarino si legge infatti di un «conciacaudare» ambulante proveniente da Pozzuoli, che, tra altri arnesi, vendeva appunto la votapesce: la circolazione della parola prima in un’area molto ristretta e successivamente in area più ampia conferma il fatto che le parole ‘viaggiano’ insieme alle persone, e il caso dei venditori ambulanti ne è un chiaro esempio.

Lo vennetore de cocchiare e cocchiarelle

Sto sacco mme pesa da nanze e d’areto

Sconocchio, non pozzo, n’ajuto mme date,

Ccà nterra lo ttutto, corrite, posate,

Ca ciento coselle ve voglio caccià!

Guaglio’, va vattenne, guè, statte cojeto;

Perchè mme volite mo’ fà jastemmà?

So ccose guè, cheste, cchiù rrare e cchiù belle:

Cocchiare e cocchiarelle !

Pe ffare le ppizze lo lachenaturo

Ccà tengo cchiù ttunno, cchiù liscio e pulito,

De sale e de pepe si avite prurito,

Salere so ccheste pe starlo a astipà!

Po’ tengo, teh guarda, vi che ppesaturo!

Ccà dinto le bbreccie potite pesà!

Pe ffà le ccazette aggio io mazzarielle:

Cocchiare e cocchiarelle!

Pe ffà panzarotte nce sta la rotella,

Cocchiare pe ffare votà li fasule,

E ppo’ cocchiarune pe ncopp’a li cule

Poté li guagliune no poco sonà!

Pe mettere rrobba, guè, sta scatolella

Ch’abbita e se nchiude potite accattà!

Corrite guagliune, venite Nennelle:

Cocchiare e cocchiarelle!

Non tengo poteca, lo munno aggio ncuollo,

Pe tutte le pparte sto a mmettere tenna,

Si songo cafone, guè tengo na Nenna

Ca cose de casa te sape mpastà!

Si sposo, nce vaco già dint’a lo mmuollo,

Pecchè sta mporpata, la pozzo sporpà!

Allora non passa pe ccheste ccervelle:

Cocchiare e cocchiarelle!

Lo vennetore de cocchiare e cocchiarelle, in Domenico Jaccarino, Galleria di costumi napolitani, Napoli, Tipografia dell’Unione, 1857

Le prime pubblicità di cibo

La pubblicità

La storia della pubblicità nasce in Italia negli ultimissimi anni dell’800 per il semplice motivo che fino a quel momento non vi era stata una platea di pubblico sufficiente a giustificarla. Era ancora un paese fondamentalmente agricolo e sufficientemente povero. Le spese per l’alimentazione incidevano intorno all’80%, a indicare che la semplice sopravvivenza assorbiva la quasi totalità degli introiti familiari. Cifra destinata di poco a migliorare agli inizi del Novecento.

Con l’industrializzazione comincia inoltre a crearsi quel rapporto squilibrato tra città e campagna e quello tra Nord e Sud del paese.

Normale dunque che un linguaggio pubblicitario ai suoi inizi, cartellonistica, foglietti volanti e inserzioni su quotidiani e periodici, iniziasse solo allora i suoi primi passi. Tra il pubblicitario, ovvero l’artista/cartellonista e la ristretta cerchia della sua clientela, la borghesia, non vi era differenza culturale, non vi erano esigenze di concorrenza e di marketing, così che gli artisti erano assolutamente liberi di esprimersi e chiaramente tutto riportava al buon gusto, alla classe, all’eleganza, concedendo loro ironia, umorismo e ideali di bellezza. Le officine Ricordi, attive a Milano, si avvalgono di firme prestigiose quali Hohenstein, Metlicowitz, Dudovich, Cappiello, Terzi, Mataloni, Mazza, Mauzan e altri: in breve, i migliori artisti italiani. Reclamizzavano automobili, pneumatici, grandi magazzini, località di villeggiatura e qualsiasi tipo di amenità dovesse essere portato a conoscenza del pubblico.

Per la gente “comune”, per il popolino, soprattutto quello meridionale, che forse non riusciva nemmeno a sognare questi irraggiungibili simboli, vengono destinati, in calce alle ultime pagine dei quotidiani, piccole pubblicità di pochi centimetri di lato per risolvere piccoli e disgustosi problemi quotidiani: “Fidolo” – speciale preparato di esito sicuro, di uso semplicissimo – per conservare le uova, sane, fresche e saporite per tutto l’anno, o –Sviluppare e rassodare un seno bellissimo col balsamo “Fata”, o far sparire col “Balsamo Re” carnagione vizza, pori dilatati, punti neri, rossori, borse sotto gli occhi, cicatrici, rughe e zampe d’oca, oppure leggere che “furono segnalati aumenti di statura da 3 a 15 centimetri col nuovo apparecchio ortopedico “Stalto“, fornito di “attestazioni scientifiche”. Il politically-correct era ancora molto di là da venire se la Farmacia Hugo Petersen & C. di Napoli poteva orgogliosamente affermare “Un problema risoluto, non più bambini deficienti con lo sciroppo iodo-ferrato-calciro a base di rafano rusticano per una cura completa ed efficace nelle malattie che più affliggono i bambini e danno poi tanti storpi alla società“.

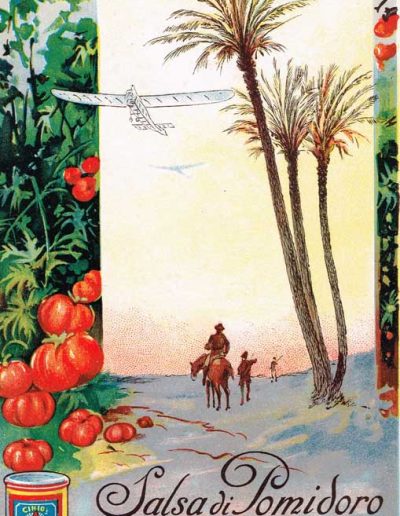

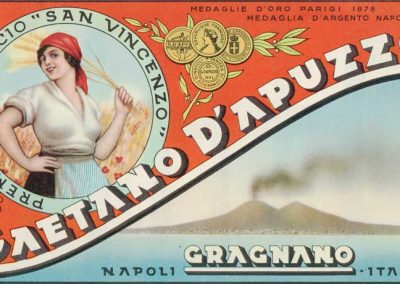

Assente del tutto, o quasi, da qualsiasi forma pubblicitaria, l’industria alimentare. Assenza forse dovuta all’estrema “umiltà” dei prodotti, ovvero al loro basso prezzo, che non lasciava eccessivi margini per spese considerate all’epoca voluttuarie. Dove si notava una qualche fantasia era nell’etichettatura, nella copertina di qualche catalogo illustrante i vari prodotti e formati dell’azienda, al massimo in qualche cartoncino da far tenere in mostra dal rivenditore nel proprio negozio. Nel caso della pasta, molti erano gli elementi comuni che comparivano sulle confezioni oltre la doverosa e obbligatoria dizione “pasta di Gragnano” se non “la buona pasta di Gragnano” , spighe di grano sparse o in serti o cadenti da cornucopie; l’immagine del golfo di Napoli con Vesuvio in bella vista, con o senza pennacchio, medaglie d’oro guadagnate nelle esposizioni internazionali, animali, divisi tra quadrupedi, leoni, pantere e giaguari (la pasta da forza e rende al contempo agili e scattanti) e bipedi, equamente divisi tra l’augusta imperialità dell’aquila alla quale si attribuiva la capacità di fissare il sole senza dover socchiudere gli occhi e di poter percorrere zone del cielo inaccessibili all’uomo, e più domestici e colorati galli da cortile.

A epitome di quanto detto una procace mora dai tratti assolutamente meridionali con ampia scollatura e pacco di pasta si contrapponeva all’allegorica e klimtiana rappresentazione di una Cerere dall’agile e tonica figura (Emma Bonazzi, pittrice bolognese sul calendario Barilla del 1923), che feconda la terra versando da una cornucopia una cascata di paste dorate tra fiori e spighe di grano. Perdente nel confronto la paffuta paesana della D’Apuzzo ritratta da anonima mano: è Cerere che stimola maggiori appetiti.

Felice ed unica eccezione, l’interesse che l’emergente fabbrica di conserve Cirio riserva alla comunicazione. Fondata a Torino nel 1856 dal ventenne Francesco Cirio, dopo l’Unità d’Italia aprì numerosi stabilimenti nel Mezzogiorno stabilendo addirittura la propria sede a S. Giovanni a Teduccio. Alla sua morte fu l’allora socio Pietro Signorini a prendere in mano le redini dell’azienda e ad avviare un significativo discorso pubblicitario. Dapprima fu la patria, con il rosso del pomodoro che ben si abbinava al cappuccio dell’ascaro e ai colori della bandiera, a rendere la cartellonistica accattivante; poi, con il diversificarsi della produzione, la carta stampata, anche se di minor pregio ma con maggior diffusione. In questo caso quella poco raffinata ed economica del supplemento illustrato del Mattino. Messaggi semplici, sulla soglia dell’ingenuità, con parole che riflettevano il quotidiano piccolo borghese di un’Italietta uscita mutilata da una vittoria che altrimenti l’avrebbe resa grande e che, tra le braccia di un nuovo perbenismo, continuava a nutrire aspirazioni di classe e modernità.

Su modello americano, nel 1922 fu fondata l’agenzia pubblicitaria ACME-Dalmonte, ad opera di Luigi Dal Monte, (1881-1966) litografo e disegnatore di calendari e copertine per alcune importanti riviste illustrate. Unanimemente considerata la prima agenzia italiana, in soli dieci anni arrivò ad avere trenta collaboratori e clienti importanti come Branca, Cinzano, Cirio, Galbani, Golia, Lanerossi, La Rinascente, Nestlé.

Ad essa fu affidata la massiccia campagna comparsa sul Mattino Illustrato del 1928 e che vedrete qui di seguito.

Per altri prodotti, valgono immagini fatte in casa, magari dall’impiegato volenteroso o dal nipote artista di turno: si diffida ancora della pubblicità, la si ritiene ancora una spesa inutile, e poi costa, e le aziende sono piccole, spesso artigianali; come al solito con qualche piccola eccezione. La Alberti di Benevento, per esempio, dopo una serie di immagini “in economia”, preferisce affidarsi alla grafica decò dell’illustratore fiorentino Ezio Anichini (1886-1948).

Napoli e il cibo, ai giorni nostri

Cibo, territorio e socialità. Napoli, 2017

Per la prima volta ho visto Napoli e la sua gente nelle fotografie di fine Ottocento dell’album D’Amato. Davanti alle foto d’archivio, ci si sente sempre minuscoli: la storia la si sente sotto i polpastrelli e nelle narici, i luoghi per quello che erano strizzano l’occhio alla malinconia, soprattutto se andati persi per sempre sotto colate di modernizzazione.

Avevo due questioni davanti a me, la prima: cosa raccontare del cibo?

Ho scelto di andare nei luoghi dove si facevano i mercati alla fine dell’800 e dove, in alcuni casi, ancora si fanno.

Questa scelta è stata dettata da due motivi: se le facce, le espressioni, i vestiti, gli scenari urbani, la fotografia stessa appartengono ad altri tempi, i mercati quelli ci sono ancora. I gesti si ripetono, gli occhi ti seguono, le voci ti acchiappano.

E poi perché a Napoli le tracce della storia le trovi ancora sulle facciate di mura di chiese, palazzi, archi, cortili, tutti scenari che fanno da sfondo e da cornice ai mercati.

Seconda questione: come potevo rendere visivamente questa continuità a distanza di più di cent’anni?

Non mi interessava fotografare le singole bancarelle, il cibo e le persone, un po’ perché sono immagini che facilmente scadono in cliché, un po’ perché creare una relazione con le persone fino a farti dare la loro faccia, è un’esperienza che ha bisogno di tempo e di condivisione. Mi sono concentrata sui luoghi dove si svolgevano i mercati, sono andata a vedere cosa c’è al loro posto o se ancora resistono, come sono cambiati e come sono vissuti dalla gente che li frequenta.

Mariangela Loffredo

Mariangela Loffredo nasce ad Avellino, mentre frequenta l’università « La Sapienza » di Roma, nella stessa città si diploma in fotografia presso l’ISFCI – Istituto superiore di fotografia e comunicazione integrata -. Si laurea in Scienze delle Comunicazioni con una tesi in semiotica su Luigi Ghirri, lavoro conservato nella biblioteca del Museo della fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo. Torna a Parigi, dove aveva completato i suoi studi universitari e si dedica ai ritratti e alla fotografia di teatro. Attualmente, dopo un corso di specializzazione in fotografia documentaria presso l’Università di Perpignan, continua a lavorare come fotografa di scena in Italia e in Francia, cercando spazi e tempo per la fotografia documentaria.

Fotografie di Mariangela Loffredo, Napoli, 2017

Crediti

Responsabile scientifico

- Renata De Lorenzo

Testi e ricerche a cura di

- Cristiana Di Bonito

- Claudio Novelli

Ricerca iconografica a cura di

- Renata Caragliano

- Letizia Cortini

- Valentina Lanzilli

- Mariangela Loffredo

- Paola Milone

- Claudio Novelli

- Donatella Zampano

Design della mostra virtuale

- Adriano Alfaro, adrianoalfaro.com